名古屋市守山区を拠点とした出張専門骨盤調整治療院、ふるさわ指圧治療院です。

脊柱管狭窄症を克服するには、固まってしまった腰椎の可動性を取り戻し、神経への血流を促すこと、そして反り腰を改善することで脊柱管の狭窄を緩和させることが重要であると考えます。

脊柱管狭窄症の治療方針

骨盤調整によって骨盤の歪みを整え、骨格調整で腰椎の歪みを整えていきます。それにより固まってしまった腰椎の可動性を復活させ、神経への血流をアップさせます。さらに脊柱管を狭める要因である反り腰を改善し、腰椎の後方に慢性的にかかる圧縮負荷を緩和させていきます。

腰椎の可動性を取り戻す

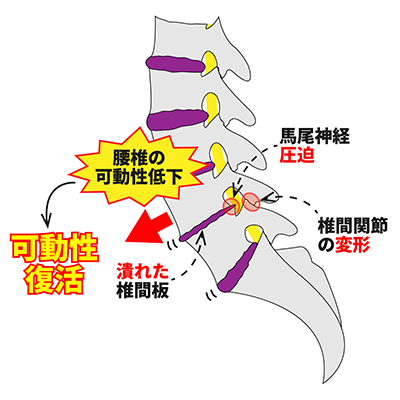

椎間板は加齢により水分量が減少し、潰れて厚みが薄くなってしまいます。そして弾力性を失って固くなり、クッション性が低下します。それに伴って腰椎の可動性が減少して固まってしまいます。さらに椎間板が潰れていくと腰椎同士が接近し、あたかも1本の骨かのようになってしまい、触ってみると腰椎がギュッと縮こまっているような緊張状態が感じられるようになります。こうなってくると神経の血流が滞ったまま、悪い状態がずっと続いてしまうようになります。神経に血液が供給されにくくなると、神経は酸欠になり、過敏になって痛みやしびれをより感じやすくなってしまいます。

骨盤調整により骨盤の歪みを整えることで、骨盤の上に乗っている背骨はだんだんと真っ直ぐに立つ方向に修正されていきます。そして骨格調整によって腰椎が1個1個独立して動けるようにしていきます。骨格調整といってもカイロプラクティックのようにバキバキっと瞬間圧をかけるのではなく、様子をみながら持続圧でごく軽く行いますのでご安心ください。さらにセルフケアとして毎日腰回し運動を行うことで、腰周りをほぐしていきます。これらにより固まって動きの悪くなってしまった腰椎の可動性を取り戻し、腰周りの筋肉の硬直を緩和させ、神経への血流を促します。たとえ画像検査上変化ないように見えても、腰椎の可動性が復活してこれば、腰椎が動くことによって血流が再開する時間が増え、神経に酸素がいき渡るようになるので、症状の改善が期待できます。

反り腰改善

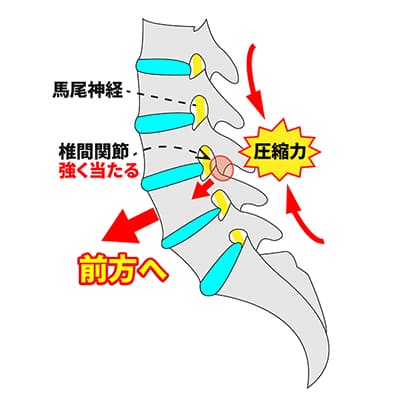

反り腰とは、腰椎の前弯が強くなった状態です。腰椎の前弯とは、お腹側に凸にカーブしている状態です。反り腰になると腰椎後方の距離がギュッと縮まるので、慢性的に腰椎の後方に強い圧縮負荷がかかって椎間関節の当たりが強くなり、腰椎を前方へ押し出す力が強く働くようになります。

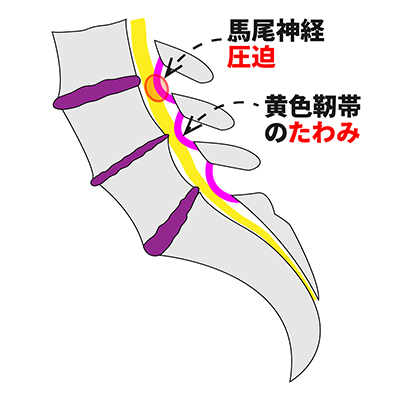

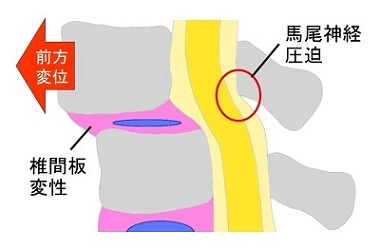

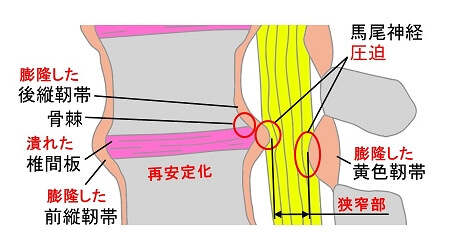

厄介なことにこの圧縮力は、背骨の可動域を規制している椎間関節を変形させ、ストッパーとしての機能を破綻させてしまう恐れがあります。そのため反り腰になると、腰椎すべり症のリスクが高まります。腰椎すべり症は腰椎が部分的に主に前方に滑ってしまう疾患であり、脊柱管を狭くして脊柱管狭窄症の要因の一つとなります。また反り腰になると、腰椎後方の距離が縮まりますので、脊柱管の後方にある黄色靭帯がたわんでしまい馬尾神経側に膨らむため、脊柱管を狭くする要因になります。

ためしに立位で内股にしてお尻を少し後方に引いた状態で上半身をピンと起こして、疑似的に反り腰の体勢をとってみてください。普通に立った時と比べて腰の圧迫感が強くなり、腰にかかる負担が明らかに大きくなったことを実感できたのではないでしょうか?このように反り腰による慢性的な腰椎後方の圧縮負荷を放置していると、腰椎の前弯がより強くなってしまい、脊柱管狭窄症を進行させてしまうため、骨盤調整によって反り腰を改善し、腰にかかる圧縮負荷を軽減する必要があります。この腰椎後方のぎゅっと詰まったような緊張状態は、骨盤調整を続けているうちにだんだんと取れていきます。

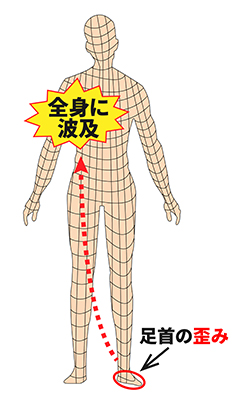

末端の歪みを整える

足首、手首、頭蓋骨という末端部分のズレは全身の骨格に悪影響を与えます。例えば、敷布団にボックス型(ファスナー型)のシーツをセットするとします。セットする際に、四隅の内の左上の角がズレていて揃っていなかった場合、全体的に綺麗にセットしようとしても綺麗に揃えることはできません。これは左上の状態が、全体に悪影響を及ぼしていることを示しています。全体的に綺麗にセットしようとしたら、まずは四隅をきっちりと揃えなければなりません。これと同様に人間の体でも同じことが言えます。全身の筋肉はボディスーツのように筋膜といわれる膜で覆われていて、末端が歪んで固まると、この影響は全身に及んで、あらゆる全身の関節の動きを制限してしまい、関節が固まってしまいます。

人生年表にも書きましたが、私が患者の頃に足首周りの関節がズレて固まってしまったことで、骨盤調整をはじめあらゆる治療が効かなくなり、長期間に渡り治療が停滞してしまったという苦い経験をしましたので、現在では治療の一番始めに足首周りを念入りに調整した上で、骨盤調整をはじめ全身の治療に入っていくようにしています。そのためまず治療をする上での大前提として末端の歪みを整えることはとても重要です。またセルフケアとして毎日足首回しを実践していただくことで、柔軟な足首周りを作り上げていきます。

脊柱管狭窄症の特徴

脊柱管狭窄症とは?

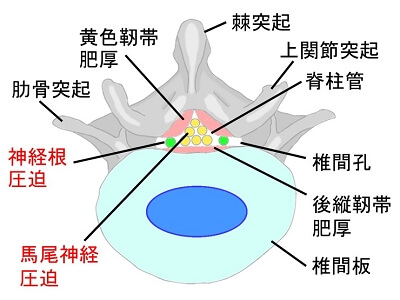

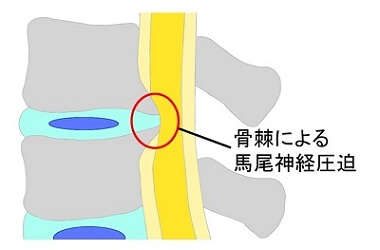

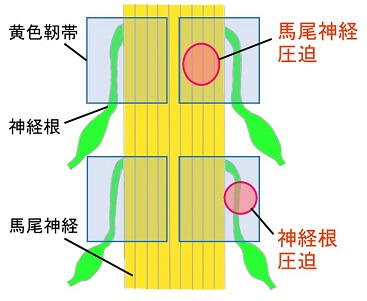

脊柱管狭窄症とは、何らかの理由で脊柱管や椎間孔が狭くなり、馬尾神経や神経根を圧迫して、腰痛や下肢痛(坐骨神経痛)を伴う疾患です。

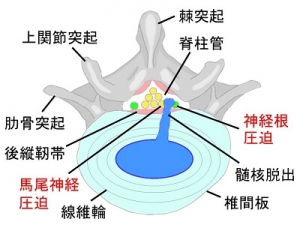

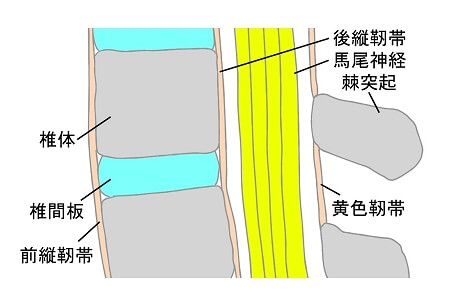

脊柱管とは、椎体や椎間板の後方に位置し、脊髄や馬尾神経が通る垂直方向のトンネルのことです。椎間孔とは、神経が脊髄から外に分岐する際に通る両側面の穴のことです。

- 中高年に多く発症します。

- 発症部位としては、第4、5腰椎に好発します。

脊柱管狭窄症の原因

脊柱管狭窄症の原因は、馬尾神経の通り道である脊柱管や神経根の通り道である椎間孔が狭くなって、神経を圧迫することにあります。

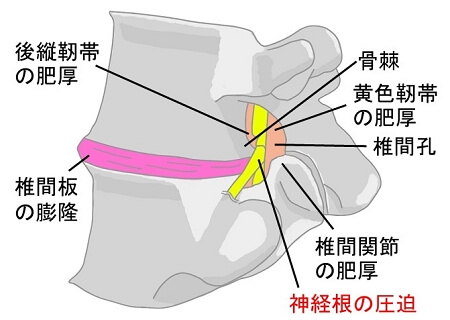

脊柱管や椎間孔が狭くなる原因としては、下記のものが挙げられます。

- 加齢による骨棘

- 黄色靭帯や後縦靭帯の肥厚

- 椎間関節の肥厚

- 椎間板の膨隆

腰椎変性すべり症

腰椎変性すべり症は、脊柱管狭窄症の代表的な原因であり、閉経後の女性や高齢者に多い疾患です。腰椎変性すべり症は、椎間板や椎間関節の変性により、背骨が前方にすべってしまう疾患で、馬尾神経を障害しやすいです。

変形性腰椎症

変形性腰椎症も原因のひとつであり、椎間板が変性して潰れ、椎体周囲に骨棘が形成され、馬尾神経や神経根を圧迫します。骨棘の形成は、椎間板が潰れて背骨が不安定になってしまったのを補う防御反応であり、椎体の上下面面積を拡大することで安定させています。

脊柱管狭窄症の症状

脊柱管狭窄症は、神経の圧迫部位によって神経根型と馬尾型に分類されます。それぞれの症状の現れ方には違いがあり、基本的には神経根型は片側に、馬尾型は両側に症状が現れるのが特徴です。多くは立っているときや、歩いているときに症状が現れます。また前屈で症状が緩和され、後側屈動作で悪化します。

【神経根型】神経根を圧迫した場合

片側の下肢や臀部の痛み、しびれ、腰痛、筋力低下。痛みとしびれが両方ある。片側性が多いが、両側性の場合もある。腰痛を伴わないこともある。馬尾型に比べて痛みは強いが、回復しやすい。

【馬尾型】馬尾神経を圧迫した場合

両側の下肢・臀部・会陰部の異常感覚(脱力感、しびれ、灼熱感、ほてり)筋力低下。しびれはあるが、痛みはない。尿漏れ、頻尿、残尿感、勃起障害。

脊柱管狭窄症の進行過程

① 正常な腰椎

背骨は椎体と椎間板といわれるクッションが交互に積み重なって構成されています。そしてこれらは、複数の靭帯と後方に位置する左右一対の椎間関節によって連結されています。椎体の前方には前縦靭帯、後方には後縦靭帯、そして上下の椎弓をつなぐ黄色靭帯などがあります。脊柱管の前壁となるのが後縦靭帯で、後壁となるのが黄色靭帯です。これらの靭帯や椎間関節が支持しているおかげで背骨が安定して積み上がっています。また背骨の可動域をほどよく制限することで、脊髄や馬尾神経を保護しています。

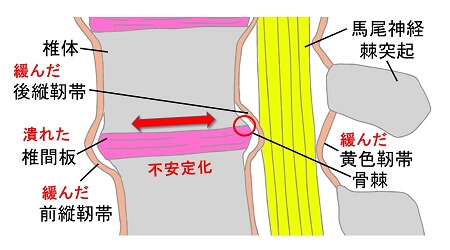

➁ 椎間板が潰れて靭帯が緩み不安定化

歳を重ねると、保水性のあるプロテオグリカンが減少して、水分量が減少することで椎間板が押し潰されて、厚さがだんだんと薄くなり外側に膨らんでしまいます。そうするとピーンと張っていた前縦靭帯や後縦靭帯、黄色靭帯がだんだんと緩んでたわんできます。例えるならば、今までちょうど良いサイズだった運動靴が痩せてしまったことでブカブカになってしまったようなものです。運動靴でしたら靴ヒモを締め直せば再びピッタリとフィットしますが、靭帯は締め直すことができません。

③ 靭帯が膨隆して再安定化

靭帯がたわむと椎体の支持性が不安定となり、グラグラと動きやすくなります。背骨には脊柱管を上下に走る脊髄を守る役目もあり、背骨がグラグラと不安定に動いてしまうのは、人間の体にとっては問題です。人間の体にとって良くないことが発生すると、なんとかそれを補うような変化が起こります。

椎体に骨棘ができるのは、潰れて外側に膨らんだ椎間板に合わせて椎体の上下面の面積を増やすことで、なんとか安定性を確保しようとするためです。また後縦靭帯や黄色靭帯が肥厚するのも同様で、肥厚することで背骨の安定性を確保しようとするためです。

また椎間板が薄くなると、今まで正常にかみ合っていた椎間関節のかみ合いが狂ってしまい、ガタが発生してしまいます。このガタを補うために椎間関節も肥厚してガタを少なくしようとします。こうして体に起きた緊急事態を回避しようとして、靭帯や椎体、椎間関節が膨らむことで背骨の不安定性が徐々に解消して、再び安定性を確保していきます。しかし安定したからといって決して良くなったわけではなく、これらの変化が脊柱管狭窄症を誘発し、脊髄や神経根を圧迫してしまうことで新たな問題を生み出しているのです。